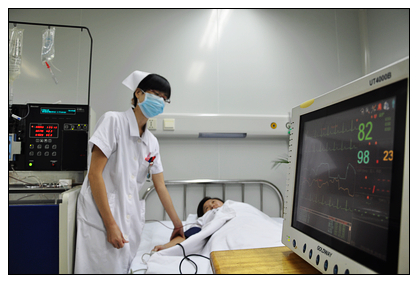

9月6日,在河北省医科大学第四附属医院的血液科病床上,晁晓东静静地躺着,神态很平静。妈妈坐在一边,关注的目光始终停留在晓东的身上。

晓东9月5日第一次采集,今天是第二次,当问起采集的感受,她很轻松地说“没什么异常反应,没事儿。”

跟晁晓东接触以来,这个24岁的姑娘始终保持着一种非常自信、非常轻松的心态,自从来到石家庄,就一直不希望占用造血干细胞资料库河北分库工作人员的时间,尽管照顾好捐献者是工作人员的职责,但晓东却一直坚持劝说工作人员自己完全可以照顾好自己,不要总照顾她。

跟晓东聊天,才知道她是在河北运输学校毕业,这所学校离河北省分库只有几百米的距离,这样的物理距离无疑接近了我们之间的心理距离,一下子就打开了话匣子。

晓东的家庭一直以来就是积极参与献血事业,从晓东的姥姥、妈妈,然后又影响到了她。她第一次献血是在18周岁,而后坚持一年两次献血。

来石家庄上学后,晓东依然坚持献血,偶然一次机会,晓东在献血屋采集了干细胞血样,此后由于一直未通知到她,她似乎也遗忘了这件事情。

直到前不久,当晓东初配成功后,分库工作人员电话到她的父亲,知道来意后,晓东的父亲很开明地说:“我尊重我闺女的决定”,等联系到晓东,晓东很痛快地答应了捐献要求。

其实那个时候,晓东并不清楚干细胞捐献的过程,等接到干细胞库电话后,她开始查阅大量的捐献文章,发现捐献并不会影响身体健康,这更坚定了她和家人捐献的决心。

在我采访过程中,晓东的妈妈把病床边的座位让给了我,自己则在采集室的外面通过半开的门缝目不转睛地看着自己的闺女,眼中母爱无限。

时针指向10:30的时候,晓东的捐献完毕。护士拔下插在晓东手臂上的针后,没一会儿,她就在床上坐了起来,我劝她多躺着休息一会儿,她笑笑说:“我没事儿,一点也不可怕”。

这时,门外妈妈放下了悬着的心,脸上也露出了笑容。

下午3点,河北省分库的工作人员带着晓东捐献的干细胞坐高铁奔太原,在那里将再搭乘飞往广州的飞机,赶时间在晚上11点前将干细胞输入患者的体内。

登录

登录

安全退出

安全退出

登录

登录

微信

微信

微博

微博